2021年3月14日 (日)

2021年3月11日 (木)

令和2年度第2回団地化・担い手対策部会を開催しました

令和2年度第2回大隅流域森林・林業活性化センター団地化・担い手対策部会を令和3年3月11日の午前中に開催しました。毎年、年度初めと年度末に2回程度部会を開催しているのですが、昨年度末から新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、昨年の2回目と今年の1回目が書面開催となり、会員揃っての会議は久しぶりとなりました。今年度2回目の開催通知を出した前後で、新型コロナウイルスの感染が広がりを見せ、東京を中心に緊急事態宣言が出され、2回目も開催できるか不安視しながらでしたが、鹿児島では感染者が連続して出ないなど落ち着きを取り戻していたこともあり、感染防止策として窓をほぼ全開に近い状態で、かつ時間も通常、最低でも1時間30分かかっているところを1時間(少しオーバーしてしまいましたが)に凝縮して無事、終わりました。コロナ禍で、年度初めに計画していた項目が出来るか心配していましたが、関係者の皆様の感染防止策をとりながら、一部、出来ない項目もありましたが、殆どを実施することができて本当にほっとしたところでした。また、部会では今年度の業務報告と来年度の事業計画を了承していただきました。また、来年度も今年度同様に関係者一体となって団地化・担い手対策を行なって行きたいと思ってます。

ちびっこ達の林業体験 in 駿河木材

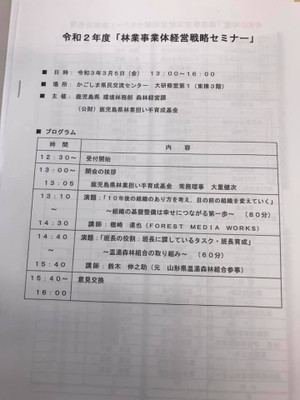

2021年3月 5日 (金)

2021年3月 2日 (火)

2021年2月22日 (月)

シイタケ駒打ち体験学習 in 南大隅町立佐多小学校

令和3年2月22日(月)に南大隅町立佐多小学校の1年生から4年生の23人を対象にシイタケ駒打ち体験学習を実施しました。今回の体験学習は、昨年12月17日に同校で実施した木工体験学習に続く第2弾で「森林にまなびふれあう推進事業」を活用したものです。

前回の木工体験は5,6年生を対象としたこと、シイタケの発生には2年を要することから収穫まで体験させたいという教頭先生からのリクエストにより、今回の対象を4年生までとしました。

原木は、子供たちが持ち運びしやすい直径8cm前後の大きさのものを大隅森林組合南大隅支所から70本調達しました。このサイズだと低学年の子供達でも大丈夫のようです。

さて、いつものようにシイタケの“好き嫌い”の聞き取りからスタート。毎回、2~3割は匂いとか食感が嫌いという子供たちがいるのですが、今回は一人だけでした。その後、シイタケの“はなし”と安全に作業をするための手順を話したあと作業を開始しました。最初は、シイタケドリルの回転音に怖がっていた子供たちも暫くすると慣れてきて上手に使いこなしていました。最後に再来年の冬の収穫を楽しみにしておくようにと伝え作業を終えました。

当日は、天気にも恵まれ4月並みの温かい気候の中、南大隅町の方々のお手伝いもあり、スムーズに体験学習が出来ました。今年の体験学習は、新型コロナウィルスの影響もあり開催を心配していましたが、当初の計画どおり木工とシイタケ駒打を実施することが出来、子供たちに喜んでもらえたのではないかと感じています。

2021年2月19日 (金)

令和2年度林業成長産業化地域成果報告会で大隅地域の取組を報告しました

林野庁では、林業の成長産業化を図るため、平成 29 年度から、地域の森林資源を循環利用し、地元に利益が還元され、地域の活性化に取り組む地域を「林業成長産業化地域(モデル地域)」として選定しています。毎年、各地域のモデル事業の取組を全国への普及展開を図るため成果報告会が開催されており、今年度、大隅地域が優良事例として選定されたことから発表依頼があり、本地域の取組を報告させていただきました。

報告会の詳細は、一般財団法人林業経済研究所のホームページに掲載されていますので、「令和2年度林業成長産業化地域成果報告会」で検索して下さい。

http://www.foeri.org/rin-seicyosangyouka-chiiki2/houkokukai/

例年、報告会は、東京で開催されているのですが、新型コロナウィルスの影響もあり、リモートでの発表会となりました。「Zoom Webinar」というアプリを用いるとのことでしたので、大隅地域振興局に1台しか配備されていない専用端末を当日は準備し対応しました。

今年度の報告会では、大隅地域の外、3地域が発表しました。大隅地域は、「新たな木材需要に対応した効率的な木材生産・流通と一貫作業による再造林の推進」というタイトルで当地域の5つのプロジェクトの報告、島根県隠岐島後地域は、「再造林の推進に向けた各種取組と労働力対策」、徳島県南部地域は、「森林の集約化による森林整備と木材需要の創出組」、宮城県登米地域は、「森林認証への取組とSCMプラットホームの構築について」事例紹介しました。

その後、事前に頂いたシナリオに沿って、①川上の取組として「再造林対策について」、②川中・川下の取組として「木材輸出対策について」や「木材流通の効率化(中間土間の整備)について」、③その外地域全体の取組、組織の自立化への道として「モデル事業の推進体制、事業後の継承について」や「山本還元について」の3つのテーマについて、筑波大学立花敏准教授のコーディネーターのもと、パネルディスカッションが繰り広げられました。

私は、これまで打ち合わせ等で「Zoom Webinar」を数回使用したことはありましたが、相手が不特定多数(あとで報告があったのですが、当日は150~200人程度の視聴者がいたとのこと)な中での使用は初めてで、ひたすらパソコンに向かって話し続けるという環境は勝手が悪く、しかも、パネルディスカッションでは、事前に頂いたシナリオと若干違った進行や質問で、戸惑うこともあり、準備していたものを回答できない場面もありましたが、大隅地域の取組を全国に精一杯報告しました。

大隅地域のモデル事業は、今年度で4年目を迎え、来年度が最終年度の5年目となりますが、これまで地域構想の目指す目標の達成に向け少しずつではありますが、着実に成果を上げてきているのではないかと思っているところです。最終年度が終わったあとには、“大隅地域って変わったよね!”って、地域の関係者に自覚してもらえるように、今後も全集中で頑張っていきます。

最近のコメント